|

| Sir John Franklin, comandante de la expedición inglesa a la descubierta del Paso del Noroeste, 1845. |

|

| Francis Rawden Moira Crozier, capitán de navío al mando del Terror, segundo oficial. |

|

| James Fitzjames, capitán de navío al mando del Erebus, tercer oficial. |

Última expedición de Franklin. Resuelto en 1840 el problema de que

por el norte del continente americano podía pasarse del Atlántico al Pacífico,

si bien se ignoraba aún con exactitud cuál era el camino practicable entre el

laberinto de las tierras polares, se confió a Franklin para que con los buques Erebo

y Terror llevase a cabo la delicada empresa.

Enciclopedia Espasa

Que para llegar al mar haya que subir no tiene nada de incongruente.

Aunque siempre se desciende para llegar a la costa, ascender hasta el mar no

solo es coherente sino también la mar de sencillo: basta con rememorar el

espejeo de sus aguas quietas o el estruendo de la galerna. Y es que recordar,

según José-Miguel Ullán, es subir una cuesta. La única manera de subir hasta el

mar sería esa: recordando cuesta arriba. El mar que se extiende tras el breve

repecho de este párrafo de invocación del recuerdo no es "el mismo mar de

todos los veranos", sino otro remoto y raro, de un blanco espectral y de

frías aguas de piedra. El Océano Polar Ártico.

En 2013, el redondeo del tiempo en décadas exactas pondrá su broche

solemne sobre dos asuntos que nos conciernen. Se cumplirá el ciento setenta

aniversario de la llegada de Sir John Franklin a Londres con objeto de preparar

minuciosamente y asumir el mando de su mítica y última expedición. Y también

hará diez años ya de la aparición de Erebo & Terror, sexto número de

la colección Libros De La Micronesia y humilde contribución de esta modesta

casa editora a la difusión de aquel viaje, de la literatura ártica en general

y, muy especialmente, del descubrimiento del legendario Paso del Noroeste.

Diez años atrás, Libros De La Micronesia era —y sigue en sus trece— una

colección cuyas entregas no estaban sujetas a periodicidad ninguna, y cuyos

intereses, temas y preferencias no eran otros que los míos personales. Era pues

del todo coherente con ese talante que tras la aparición simultánea de los

ligeros, líricos y relativamente baratos cuarto y quinto número de la colección

en marzo de 2000, diera un bandazo en sentido opuesto y estuviese tres largos

años enfrascado en una publicación de tesis, densa, extensa, minoritaria y algo

excesiva para la envergadura financiera de De La Pulcra Ceniza.

De ser cierta la hipótesis de Mallarmé, el mundo existe para acabar en

un libro y el destino último de todo átomo es inspirar una frase. Sea o no la

desmesura del cosmos reductible a un fascículo de mano, lo que sí parece

evidente es precisamente lo contrario: que el texto genera universos, y que un

libro germina, en ocasiones, no a partir del mundo sino de otro libro previo. El

motor primordial de Erebo & Terror fue Atrapados en el hielo,

álbum ilustrado dirigido al público juvenil que la editorial Plaza & Janés

lanzó en la colección Misterios del

Pasado a mediados de los ochenta o por ahí. El volumen, que repasa muy por encima

la última expedición de Franklin, las pesquisas llevadas a cabo por Beatie (por

entonces muy recientes) y su célebre y espectacular exhumación en la isla

Beechey, me cautivó de inmediato.

Mi conversión a la fe ártica fue instantánea, y mi devoción por su

teología de nevasca, su severa liturgia y sus mártires de noche blanca fue de

menos a más hasta que, hacia finales ya de los noventa y tras algo más de una

década interesado en el asunto, se me hizo evidente que Libros De La Micronesia

podría acoger perfectamente una publicación monográfica sobre la última

expedición de John Franklin, capítulo particularmente sugestivo y patético de

entre los muchos que jalonan la conquista del Océano Polar Ártico .

El Ártico da para mucho, no se agota así como así. El catálogo de naves y

la minuta de oficiales, tripulaciones, estrategias y técnicas que se han medido

con esa latitud poderosa y difícil es abrumador. Si bien es cierto que Ross,

Parry, Davis o Hudson no le van a la zaga a John Franklin en cuanto a peso

específico en el drama ártico —de la misma manera que las legendarias naves Hecla,

Gripper, Fury y Discovery están a la altura de las Erebus

y Terror—, es indudable que su figura ocupa un lugar de privilegio en el

panorama de la épica ártica.

Sin menoscabo de la importancia de otras, el rastreo y descubrimiento

del Paso del Noroeste es sin lugar a dudas la hazaña capital de la empresa

ártica. Ya desde la Edad Media Inglaterra buscó una vía marítima practicable

por encima del continente americano, empeño que se convirtió en fijación

obsesiva para la Royal Navy especialmente durante el siglo XIX.

Se ha dicho que el interés de Inglaterra en dar con el paso era

estrictamente comercial; que una vía rápida a través del Ártico acortaría

notablemente la duración del viaje, abarataría el coste de los fletes y haría

más fluido el comercio con el extremo Oriente. Y si bien el trasfondo del

empeño pudo alguna vez ser ése no parece que fuese realmente argumento

sostenible, pues ya desde las primeras expediciones quedó claro que, en caso de

existir, el Paso del Noroeste sería prácticamente intransitable la mayor parte

del año, circunstancia que lo convertía en vía muerta para el comercio.

Sin desdeñar el interés estratégico de la zona y los inevitables apremios

que la vida material impone a toda aventura ―búsqueda de oro, metales, materias

primas y demás―, lo cierto es que el pistón noble del motor de la gesta ártica

fue el puro afán de comerle terreno a la Terra

Incognita, ir completando el rompecabezas ártico, descubrir cómo es de

verdad la piel del mundo, cartografiar y, de paso, ensanchar los límites del

Imperio Británico.

En 1843, un acomodado y prematuramente envejecido Sir John Franklin —reliquia

viva que había luchado en Trafalgar y rastreado el paso en dos legendarios

viajes a pie por la costa canadiense— fue relevado de su cargo de gobernador de

Tasmania para hacerse cargo de la expedición que daría la puntilla definitiva

al Paso del Noroeste, prácticamente cartografiado a excepción de un tramo extenso

pero acotado y relativamente previsible.

Tras dos años de preparativos, la expedición mejor equipada de cuantas

se habían dirigido al Ártico, la más experimentada y con expectativas

razonables de cubrir al completo el recorrido del Paso del Noroeste, se hizo a

la mar. Erebo & Terror describe

así la partida de las naves:

La posteridad es

sintética; movida por ese afán llega a omitir nombres y circunstancias. Como si

no tolerase más comparecencia que la de los nombres principales, el resto es

desatendido sin misericordia. Unánimemente, la literatura que menciona la

partida de las naves utiliza sin alternativa una frase que adolece de

pretensiones de posteridad y quiere transmitir resolución, autonomía y

grandiosidad: “La Erebus y

la Terror zarparon orgullosamente de

Inglaterra el 19 de mayo de 1845”. El aserto es rigurosamente cierto. A media

mañana, los vapores que remolcaron las naves salieron del último recodo del

Támesis y las dejaron en mar abierto. Lo que la frase quiere ocultar es toda

referencia a la desvalida estampa de dos poderosas naves postradas en el

Támesis raquítico. En una empresa de esa envergadura no tienen cabida palabras

de alusión a la Erebus y la Terror como entes dependientes. No obstante sus

nombres míticos y el carácter histórico de la empresa a que se encomendaban, lo

cierto es que el inicio de su viaje fue común: bajaron por el Támesis tiradas

por los mismos remolcadores que arrastraban las grandes gabarras atestadas de

ganado y las barcazas cargadas de áridos.

El lunes 19 de mayo de

1845 las naves de Su Majestad Erebus y Terror dejaron las atarazanas del muelle de Greenhithe. Para bajar por el

Támesis la Erebus fue remolcada por

el Rattler, un pequeño vapor de

rueda; y la Terror por otro aún más

pequeño, el Blazer. Los remolcadores

las dejaron en la boca del río y durante un rato se mecieron en el agua mixta.

La navegación propiamente dicha comenzó al dejar atrás el malecón de la isla de

Rona. El mar veraz comienza ahí.

Mencionar las etapas

iniciales del viaje es nombrar un fetiche o un hito: es invocar. Han sido y

serán referidas con la reiteración morbosa con que se rememoran hechos banales

que han precedido al horror. No obstante la asidua remembranza de que es

objeto, la consabida secuencia ni harta ni se devalúa en simple cadena de

anécdotas; la solemnidad que le otorga el ser una confiada secuencia de actos

penúltimos lo evita. El número de escalas fue breve y progresivamente frío:

islas Orkney, islas Whalefish, estrecho de Lancaster. De no ser porque

contactaron con la expedición, el nombre de algunos barcos sería inencontrable

fuera del registro del muelle de desguace: la nave de suministros Barretto Junior, que los proveyó

de carne fresca y carbón, y que el 12 de julio de 1845 dejó a la expedición en

las islas Whalefish para regresar a Inglaterra con la correspondencia y cuatro

o cinco marineros que no continuarían; las balleneras Prince of Wales y Enterprise, que contactaron con la expedición el 26 de julio de 1845 a la

entrada del estrecho de Lancaster, y cuyas tripulaciones privilegiadas tuvieron

en sus pupilas el fotograma que a ojos del mundo ponía punto final a la mayor

expedición ártica: la Erebus y la Terror internándose en la entrada del paso del

Noroeste.

Nadie les volvió a ver

con vida. Lo que resta ha sido recuperado del celoso dominio de la muerte

blanca.

Erebo & Terror, Libros De La Micronesia, nº 6. De La Pulcra Ceniza, Barcelona, 2003.

|

| Cuadro de oficiales y cuerpo médico del Erebus y el Terror, 1845. National Maritime Museum, Greenwich. |

|

| "El Erebus y el Terror," acuarela de Albert Operti. |

|

| "El Consejo Ártico preparando la búsqueda de Sir John Franklin", Stephen Pearce, National Portrait Gallery, Londres. |

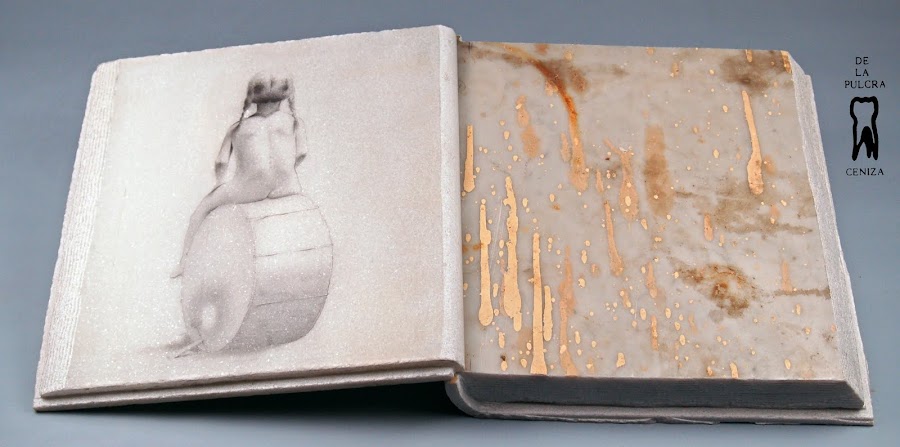

| Erebo & Terror, vista parcial de la publicación. |

| Erebo & Terror, Libros De La Micronesia, nº 6. De La Pulcra Ceniza, Barcelona, 2003.

†

|