|

Quintana Roo Dunne Michael (1966-2003) © Joan

Didion

|

|

| Michael Carson (1946-2000) © Anne Carson |

La vida viene a ser combustión y azar. Un meridiano de azufre

que no va a ningún sitio, prende por cualquiera de sus extremos —o por ambos— y

se apaga donde se le antoja.

Si la infancia es,

en palabras del poeta, “la verdadera patria del hombre”, la edad adulta, la

madurez y la senectud no son sino exilios sucesivos por campos de acogida,

habitaciones para huéspedes y albergues de una noche. Dejamos por escrito la

crónica de nuestro paso por esa geografía en una frase cuyo desplazamiento por

la pizarra del tiempo describe un dibujo. Además de combustión y azar, la vida

es a un tiempo texto y trazo.

Las variables de la

escritura de una vida y su dibujo en el tiempo van desde el párrafo encadenado

y con sentido que se cierra en círculo, hasta la sílaba enigmática o la letra única

frustradas, abrasadas por la luz de un instante.

No siempre es

posible que el relato y la gráfica de nuestra vida o la de quienes queremos

dibuje en el tiempo la frase elíptica y hermosa que vemos en nuestros sueños.

Entre el montón de

libros que llevan ya días revueltos en la repisa trasera de mi cama han coincidido,

se han reconocido como semejantes y han dormido, en abandono fraterno una sobre

otra, dos publicaciones dispares pero pertenecientes ambas al género elegíaco y

que evocan, cada una en su lengua y su noche, el dibujo vital de Quintana y de

Michael, dos meridianos de azufre que ardieron antes de lo previsto.

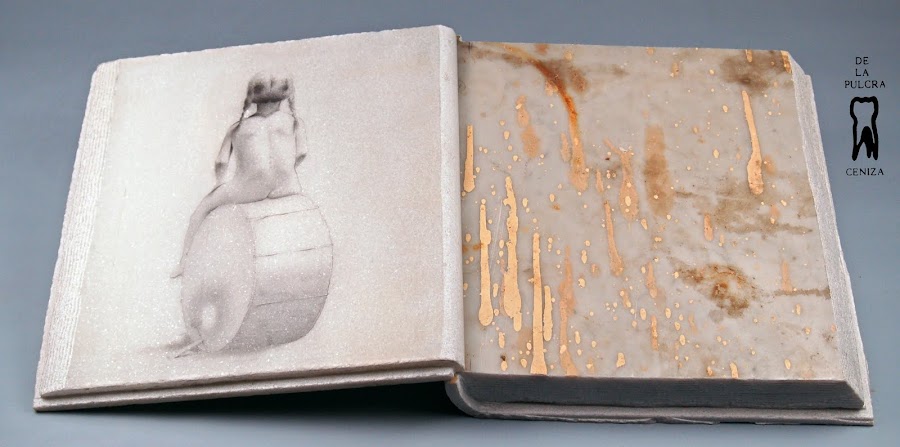

Además de su función de religado y presentación, la

encuadernación de cartón rígido hace las veces, en ambas publicaciones, de yeso

extendido sobre lenguaje dolorido y viejas fracturas que han soldado mal. Sobre

esa escayola de hospitales diferentes el manoseo y el tiempo han dejado una

pátina de tonalidad similar, emulsión sensible donde emergen las instantáneas

de Quintana y Michael niños, súbditos de la única patria que cuenta. En los

márgenes de esas imágenes se han dispuesto títulos y credenciales: Anne Carson,

Nox; Joan Didion, Noches azules.

La primera página es

común en ambas publicaciones y hace las veces de pared con dedicatoria, ofrenda

colgada y aplique con palmatoria encendida noche y día, que ilumina apenas un

nombre o lo agranda y multiplica en exvotos manuscritos hasta abarcar todo el

papel.

“Este libro es para Quintana”

“Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael. Nox,

frater, nox”.

Al otro lado de

ese delgado tabique está la noche azul y está Nox, la noche sin más.

Ha sido al girar

esa página cuando he entrado en libros diferentes y noches muy distintas.

El azul del véspero es el color de los recuerdos. La zapa y

los estragos del tiempo son azules, pero también la llamarada de la juventud y

el estío acaban teniendo el color de esa hora en que se nos aparecen los que ya

no están pero nunca se han ido del todo. El color que rige Noches azules no podría ser otro que el de la melancolía y la llama

de los infernillos de gas.

La luz de Nox es la del amarillo tenue del papel

envejecido y el sepia de las fotografías antiguas. No en vano la publicación,

que se abre con el poema 101 de Catulo tecleado en papel amarillado con té, incluye

reproducciones de fotografías viradas a sepia y del desplegable de la única

carta que el hermano desaparecido remitió a la madre en veintitantos años. Una

delicada tulipa de papel vainilla recogido en pliegues translúcidos. A través

de turbias capas de papel velado es perfectamente legible el nervio azul de la

escritura intacta.

Los lazos de

camaradería que Noches azules y Nox han establecido en la repisa trasera de mi

cama a partir de sus colores y de su comunión con la noche no es más que un eco

del viejo precedente que aún los ata. Amarillo y azul, los colores de culto de los

primeros románticos alemanes, de la bandera que no tuvo el movimiento Sturm und

Drang y de la ropa de los jovencísimos lectores de Himnos a la noche de Novalis fanáticos de Werther. Muchachos que

combinaban esos colores en su vestimenta y que por menos de nada —o porque la

vida sin la temperatura de un ideal abrasador es precisamente eso: frío y nada—

se descerrajaban un tiro en la sien al grito de “el mundo es más pequeño que el

alma humana”.

Toda vida breve es

un atajo y dos destellos. Un meridiano de azufre que prende por los extremos y

se consume en el centro.

Noches azules comienza con un destello blanco. El

de la boda luminosa de Quintana. Lleva en la trenza una cascada de jazmines de

Madagascar. A través del velo se le ve el tatuaje de una flor debajo del

omóplato, por donde sale la punta de las saetas mortales. Desleída en el azul

de la melancolía, la luz de ese destello, que espejea aquí y allá a lo largo

del texto, se apaga hacia la mitad del libro. Es entonces

cuando el azul se hace sombrío y cae definitivamente la noche sobre el texto.

Aunque para no referirse

a él da un rodeo por el arco iris, también la primera frase de Nox remite al blanco deslumbrante: “I

wanted to fill my elegy with light of all kinds” (Quise llenar mi elegía con

toda clase de luces). La convergencia de todos los colores del espectro —de “toda

clase de luces”— en un solo haz hubiese dado el blanco puro de la luz, del velo

inmaculado de la novia de Noches azules.

La supremacía del

blanco abrumador en los comienzos, o su perífrasis, eclipsa en ambos libros la

existencia de un tercer color que, aunque está presente y también cuenta, es

omitido y desplazado de la imagen de apertura. Hay que adentrarse en ambas obras para dar con

ese color que, aunque está y cuenta, ha sido

relegado y mencionado mucho después.

En un punto

determinado hacia el final de Nox

(obra impresa sobre un largo papel continuo plegado en acordeón, cuya

distribución no está fragmentada en lo que comúnmente denominamos páginas),

Anne Carson ha tecleado, en una estrecha tira de papel adherido a otro donde

figura el dibujo esquemático de una pierna desde la ingle hasta el pie, esta

enigmática interrogación: “Why do we

blush before death?” (Por qué nos ruborizamos antes de la muerte). Y algo más

allá insiste nuevamente acerca de ese color en particular y de cuándo debería

de haber sido mencionado: “If you are writing an elegy begin with the blush”

(Si escribes una elegía comienza por el rubor) y no hagas como yo, parece aconsejar

Anne Carson. El rojo de la sangre, que sube en un sofoco hasta la cara y da

nombre al rubor —por el que ha de comenzar toda elegía—, es el color cuya

mención se ha omitido a favor de un comienzo neutro.

Es en la página 60

de Noches azules donde Joan Didion

describe finalmente el atisbo del rojo, presente en la escena de apertura pero

no mencionado en su momento:

“Otra cosa que

todavía veo del día de la boda en San Juan el Divino: las suelas del color rojo

intenso de sus zapatos.

»Llevaba unos

zapatos de Christian Laboutin, de satén claro con las suelas de color rojo

intenso.

»Cuando se arrodilló en el altar se le vieron las suelas rojas”

Lo que menciona

Didion es el rubor en el rostro de Quintana —que ella no podía ver ya que estaba detrás—, el

rojo cárdeno de la sangre y su afloramiento en el extremo opuesto del cuerpo de

la novia, en las suelas de sus flamantes zapatos nuevos de Laboutin.

Desplazado del

movimiento de apertura, el rojo explosivo de la sangre asciende hasta la cara y

se transparenta en rubor en las páginas de Nox;

o bien desciende en cascada hasta la bóveda del pie, fluye al exterior por la retícula

de pequeñas cicatrices que la Quintana de Noches

azules —de cuando bajaba descalza diariamente hasta la playa por unas

escaleras de madera astillada— tiene en las plantas de los pies, y empapa sus

zapatos.

Ambas autoras incurren en idéntica omisión,

hecho que no se debe a ninguna coincidencia fortuita, sino a la aplicación en

el ámbito de la literatura de técnicas de momificación y conservación de

difuntos, que Didion y Carson, llevadas por el deseo de preservar a toda costa el

recuerdo de lo que la muerte ha sustraído y no tiene repuesto, llevan a la

práctica con la precisión y el cuidado de un embalsamador del Bajo Imperio.

Es la misma Anne

Carson quien nos pone, el en segundo párrafo de Nox, sobre la pista de los vínculos insospechados que tienen en

común la elegía y la historia. “History and elegy are akin” (La historia y la

elegía son afines).

Cuenta la primera

que el cuerpo del difunto debía ser sangrado, y sus vísceras y partes blandas,

retiradas. Que bajo la venda de lino perfumado y blanquísimo quedara únicamente

la mojama impoluta del cuerpo con sus joyas de parentesco y de rango. Todo

aquello que se corrompe fácilmente y no se puede conservar era depositado en

urnas, en delicados vasos de alabastro que se arrumbaban a oscuras, junto a las

paredes de la cámara funeraria.

Algo afín a eso es

lo que han hecho Carson y Didion con sus muertos. La publicación es la cámara

funeraria, a la que hemos de acceder como arqueólogos: a través de la argamasa

que la sella y las advertencias acerca de la maldición y los castigos que

acarrea el saquearla “All rights reserved. No part of this book may be

reproduced” “Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley y

bajo los apercibimientos legalmente previstos…”. Para llegar hasta la momia hay

que retirar sucesivos sarcófagos de lapislázuli, de oro; o bien levantar esas

cubiertas de material precioso al girar las páginas de inicio de ambos libros:

el jaspe azul de las noches que describe Didion; el poema de Catulo teñido de

orina y oro.

La venda

deslumbrante que envuelve a la momia ilumina la penumbra con el mismo destello

que el velo de la novia de Noches azules

en su primer párrafo y el mismo fulgor insoportable que el haz de luz habría

dejado en la frase de inicio de Nox. Lo memorable, lo que ha de resistir a

la muerte y perdurar no es la momia física, sino la imagen de apertura purgada

de sangre, eviscerada y aligerada de todo lo que no sea mediodía, músculo y

gracia de la existencia reflejada en el cuerpo del hermano, de la hija. Sangre

en la suela de un zapato, rubor y vísceras que, arrumbados en la penumbra del

texto, son mencionados de pasada entre el montón de objetos accesorios que, no

obstante, el tiempo nunca decantará del lado del olvido.

La imagen que me quedo de Quintana y Michael tras la lectura no

es la foto estática y gris que figura en las portadas, sino la de un pedazo

vívido y dinámico de sus infancias remotas y en color.

“When we were

children my family moved a lot and wherever we went my brother wanted to make

friends with boys too old for him. He ran behind them, mistook the rules, came

home with a bloody nose…”

“Esta semana Quintana cumplirá once años. Se acerca a la

adolescencia con lo que solo puedo describir como garbo…”

†