|

| Jean Auguste Dominque Ingres, retrato de Victor Dourlen, 1808. |

Dos eminencias francesas de mediados del ochocientos, Ingres

y Charles Blanc, vinieron a coincidir por separado en que la práctica del

dibujo en aquellos tiempos recios, además de fundamento rocoso y estable en que

se asentaba la pintura, era también la garantía de que en ese predio todo

seguía bajo control y estaba en orden. En su momento, Ingres dijo muy hermosa y

solemnemente que “el dibujo es la probidad del arte”. Blanc, por su parte, vino

a echar leña a ese mismo fuego, pero lo hizo con una expresión que hoy se nos

antoja deliberadamente moderna por provocadora

y polémica, pero que en su momento se aceptó con la mayor naturalidad y sin

chistar: “el dibujo es el sexo masculino del arte… y el color el sexo femenino”.

Al margen de cuál sea su anecdotario de ropa interior y de las insospechadas

implicaciones de género que pudiera tener el ejercicio del dibujo, lo que interesa

señalar aquí es que ambos, Ingres y Blanc, quisieron dejar claro, por si aún no

lo estaba y también como aviso a los sediciosos que no tardarían en llegar, que

no había otro gran arte que el académico y de contenido narrativo, y que el

dibujo era el adusto vigía que oteaba desde las alturas y garantizaba la

continuidad del viejo régimen.

De eso hace ya bastante tiempo, y, desde entonces, en el mundo

y en el arte todo ha sido mudanza y sobresalto; de manera que a estas alturas ambas expresiones son mera arqueología de

vitrina, vestigios verbales de cuando lo propio de la pintura era quietud,

oficio e ir ilustrando sin más complicaciones.

Es de sobra conocido que la revuelta que puso patas arriba el

panorama del arte y lo puso a arder definitivamente —sin que los cabecillas llegaran

siquiera a suponer que, con el tiempo, aquel saludable calar fuego a muebles

viejos acabaría en incendio incontrolado— se originó con un tímido desacato: el

de los pintores que se negaron a seguir al servicio de la literatura so

pretexto de que la pintura tenía su propia sintaxis y no podía seguir siendo una

técnica vicaria puesta al servicio de terceros.

Ahí comenzó todo: en la negativa de unos cuantos irreverentes

a seguir despachando pintura alegórica, histórica, académica, o sea, de

contenido narrativo o rotando en la órbita de la literatura, que, como dijo

nuestro Miguel de Unamuno, “no es más que muerte”.

|

| Ingres, retrato de Madame Gounod, 1833. |

Han girado los años, el panorama es muy otro y el arte

oficial de hoy —que lo hay— resultaría para Ingres y Blanc irreconocible no ya como

Gran Arte venido a menos, sino siquiera como entretenimiento meramente pasable. Eso en el caso hipotético

de que la radiación desbocada de Fukushima los sacase a ambos de sus tumbas

convertidos en zombis y los devolviese como espectadores al circuito de galerías

y museos.

Aunque en apariencia el panorama actual de la “cosa artística”

poco tiene que ver con el estado de las artes a mediados del diecinueve, cuando

el arte de contenido narrativo, o sea, literario, vivía su apogeo rodeado ya de

sediciosos que, sin saberlo aún claramente, vindicaban el camino de la pureza

libre de argumentos, anécdotas mitológicas y demás estorbos. Aunque,

decíamos, el panorama es aparentemente muy otro tras más de cien años de clara

hegemonía de un arte exento de implicaciones literarias, lo cierto es que una buena parte de las corrientes del arte contemporáneo han

pactado sin complejo alguno con el ente demonizado cuyo rechazo frontal impulsó

la revuelta artística que nos traería el arte por el arte, la abstracción y las

vanguardias; han llegado a acuerdos con lo narrativo, o sea, con la literatura.

Como era de esperar, y muy a despecho sobre todo de Ingres,

el dibujo, pura probidad y masculinidad del arte en los tiempos recios del

ochocientos, ha claudicado también, pero a lo grande: no es que haya vuelto al

redil de los contenidos narrativos, sino que se ha dejado embaucar y se ha

convertido en literatura sin más.

Precisamente estos días, y hasta el próximo doce de enero, Pencil sketches, la exposición de

anotaciones originales de Emily Dickinson y Robert Walser que puede verse en The Drawning

Center de Nueva York, fuerza otra vuelta de tuerca y viene a redundar sin

ambages en algo que ha sido ya plenamente aceptado: que la literatura en su

manifestación germinal y netamente genuina, o sea, la anotación hecha a

vuelapluma, es dibujo por derecho propio y sin lugar a dudas.

|

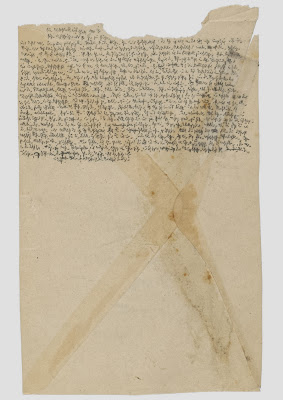

| Nota manuscrita de Emily Dickinson. |

|

| Nota manuscrita de Emily Dickinson. |

|

| Micrograma, nota manuscrita de Robert Walser. |

|

| Micrograma, nota manuscrita de Robert Walser. |

En su momento, Ingres y Blanc apelaron al dibujo como guardián

impasible e insobornable del viejo régimen de las artes sometidas muy

gustosamente a lo narrativo.

Hoy el argumento y lo narrativo han vuelto a posicionarse en

el arte oficial —del oficioso nunca llegaron a irse—, pero con más ínfulas de

las que nunca tuvieron; y es que la literatura ha suplantado al dibujo y se exhibe a sí misma como tal.

†

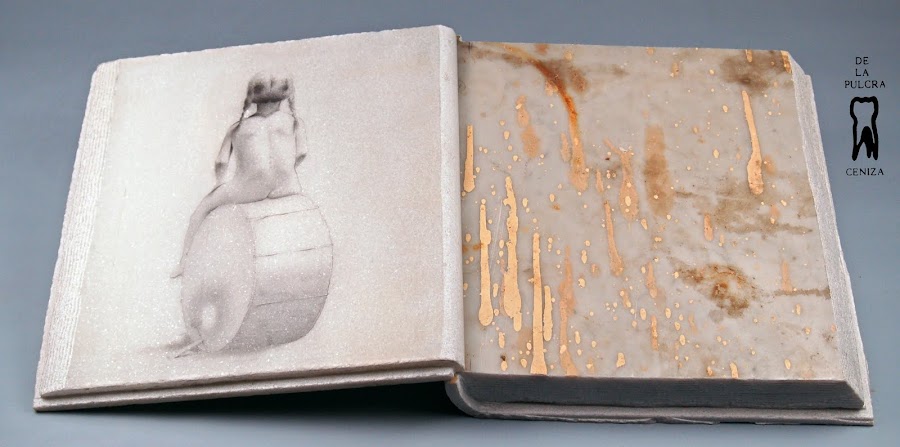

.jpg)

.jpg)

.jpg)