|

| El Macbeth de siempre en la versión de hoy. |

|

| El Macbeth de siempre en versión "japo", con samuráis y todo eso... |

Con apenas diez o doce días de diferencia he visto en la sala

misma sala de proyección —la C del cine Verdi Park—, y yo diría que hasta en la

misma butaca, dos versiones de Macbeth:

la legendaria Trono de sangre de

Akira Kurosawa y una adaptación muy reciente de Justin Kurzel, Macbeth, que se acaba de estrenar y

llega con el propósito de abrirse un hueco entre las versiones de aquel drama, y

de paso hacer algo de taquilla, que nunca viene mal. Si a ese doblete le añado

que ya tengo entrada para Rey Lear a

mediados del próximo enero en el Teatre Lliure, podría decirse que estoy

pasando por un “momento Shakespeare”.

Releer a Shakespeare cámara en mano y reemplazar el telón de

boca, el foso del apuntador y las bambalinas del teatro por el campo abierto es

lo que grosso modo y cada uno a su

manera hacen Kurosawa y Kurzel. Yo diría que los resultados de ambos adolecen

de lo que, salvo no pocas excepciones, suele decirse de películas basadas en

obras literarias: que el libro es mejor; y cuando, como es el caso, va firmado por

Mr. Shakespeare no es que el libro sea poco o mucho mejor, sino que juega en la

división preferente de las obras capitales que ha dado la pluma a esta civilización,

y es ley de vida que el celuloide se quede por debajo de la excelencia de una

obra que planea a esa altura.

Ninguna de las dos películas es un vertido literal del pasmoso

aparato verbal del drama original. En el caso de Trono de sangre, el trueque del escenario teatral por la intemperie

es radical y chocante, ya que el nuevo encuadre geográfico y cultural se desplaza hasta el

Japón asolado por las guerras feudales. Kurosawa se permite todo tipo de

licencias y nos larga un exótico Macbeth

“a la japonesa” con samuráis, fortalezas con los tejados volados, libaciones de

sake y una lady Macbeth de rostro blanqueado con polvos de arroz que urde

crímenes bajo un kimono de seda.

Aunque Kurosawa se limite a volcar en su molde el esquema elemental

del drama original, se desentienda de los diálogos y modifique,

omita y hasta traicione a Shakespere allí donde le parece conveniente para sus

propósitos; incluso después de cometer todas esas tropelías sobre uno de los

textos sagrados de occidente, el resultado sigue siendo a día de hoy, a decir

del exégeta máximo del vate inglés, Harold Bloom, el mejor Macbeth que ha dado el séptimo arte.

La película es, efectivamente, bastante memorable; y es que

aparte de ser un Macbeth indudable

aunque esquemático, amarillo, exótico y hasta algo marciano, no deja de ser un

Kurosawa que abunda en planos de gran destreza plástica, en secuencias magníficas

de jinetes perdidos en la niebla, movimientos de tropas, diluvios de flechas

filmados como nunca antes y demás distintivos de ese lenguaje inconfundible que

hizo de él un cineasta de referencia.

|

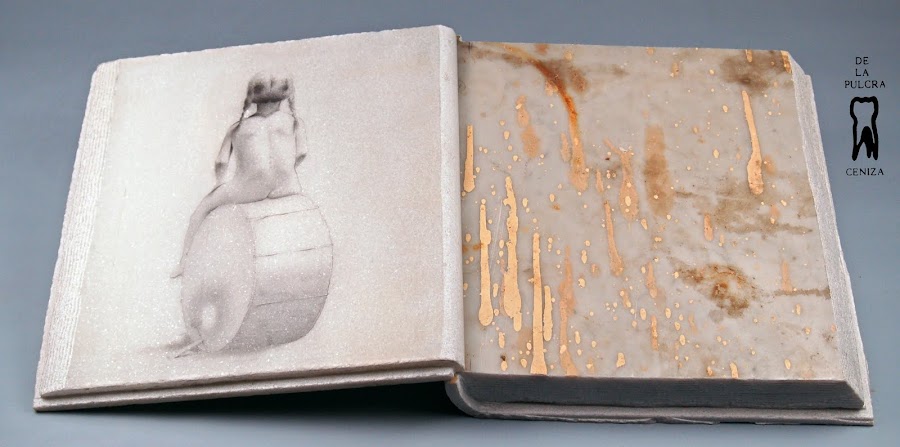

| Isuzu Yamada, la lady Macbeth del Imperio de Sol Naciente. |

Dirigido por Justin Kurzel, el Macbeth que se acaba de estrenar no es un calco del original, pero lo adapta con bastante fidelidad y respeta la mayor parte de los diálogos y

monólogos que hacen de ese drama una de las cumbres del teatro isabelino y un espejo implacable de lo

que podemos llegar a ser bajo el imperio cárdeno de la sangre puesta al

servicio de la ambición. La mano de azogue de ese espejo la dio en su día y en cinco

actos Mr. William Shakespeare, y ahí sigue desde entonces: inasequible, ruda,

hermosa, eterna perorata.

Kurzel saca a Macbeth

de las tablas del escenario, lo coloca en el baldío escocés y añade así una

dimensión más —de la que obviamente el drama original puede prescindir sin

mayor menoscabo— a lo que ya de suyo tiene una dimensión inabarcable: le añade

la dimensión épica del paisaje panorámico de las Highlands con sus nieves casi perpetuas,

sus bancos de niebla, su frío cortante y sus ventiscas. El exterior de Macbeth, que el texto original deja

únicamente entrever en una serie de secas acotaciones que indican dónde

transcurre la acción al comienzo de cada acto —“una explanada”, “un brezal”,

“Inverness”—, queda al norte de las cumbres borrascosas donde Emily Brönte

sitúa su novela homónima. Y si la mediana de las Brönte se apresura y ya en la

cuarta línea de su novela describe aquellas latitudes como “semejante

desolación”, no cabe duda que las frías soledades y los pedregales ariscos que

hay más al norte son el marco geográfico adecuado para localizar las panorámicas de un drama

nihilista cuyo actor principal no tiene reparos en definir la vida como “una

historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que no significa

nada”.

El papel del paisaje y la meteorología son tan abrumadores en

esta película, sobrepasan con tanta autoridad la cualidad de proscenio teatral

agrandado para la ocasión, que sin duda se integran en la obra no ya como mero

decorado, sino como una más de las personas del drama. La credibilidad del

factor intemperie y la decisiva circunstancia de que la película se haya rodado

en paisajes agrestes y en pleno invierno, le confieren una autenticidad

claramente perceptible en algo tan indispensable para el cine de verdad como es

la ambientación y la localización de exteriores. Entre otras carencias mucho

peores, que ahora no viene a cuento enumerar, precisamente esa veracidad es la

que falta, por ejemplo, en la reciente Nadie

quiere la noche de Isabel Coixet, película de ambientación ártica pero que

ni por asomo logra convencernos de que estemos por encima del Círculo Polar.

Además de todo eso, está, por supuesto, Michael Fassbender,

que no tengo ni idea de si quedará como un Macbeth de referencia, o por el

contrario se lo llevarán rápidamente al olvido la ventolera de las Highlands y

la rotación vertiginosa de la actualidad, pero que a mí me convence. Lo veo

perfectamente aclimatado a la ferocidad de alguien capaz de embalarse por un

tobogán de carnicerías; muy capaz, de hecho, de aviar a cualquiera con esa

solvencia de matarife con que lo describe Shakespeare: “…lo descosió del

ombligo a la quijada y colgó su cabeza en las almenas”.

Bien diferente es la impresión que me ha dejado el trabajo de

Marion Cotillard, que es voluntariosa y pone de su parte, pero que no me

levanta del asiento. Seguramente el problema está en mí, y no en la calidad de

su interpretación. Me explico: en lo que respecta a ese personaje, tiene uno el

poso ya muy trabajado por la imaginería romántica de los Blake, Fuseli & Co., que perfilaron una lady Macbeth como mujer del montón, sombría siempre y

con la faz historiada por el insomnio y un rictus de locura incipiente. Y

cuando, como es el caso, se ha interiorizado el personaje con ese aspecto y

revestido de esos atributos demenciales, es poco probable que alguien en todo

momento tan hermosa y con un aspecto tan saludable, evanescente y parisino como

la Cotillard logre que uno se la crea en un papel con un final tan mórbido y

enfermo. Esa es quizá una de las grietas de la película: la falta de relieve de

lady Macbeth, que no solo desciende a la demencia sin que merme la tersura de

su cutis, sino que al fulminar el guión una buena parte del comienzo del

segundo acto —supongo que por imperativos de duración y metraje—, nos priva de oírla en un brevísimo comentario

que da cuenta de su verdadera catadura como mujer resuelta y de acción: como

quiera que su marido, de vuelta ya de haber matado a Duncan, le refiera lo que le parece haber oído delirar a la guardia sumida en un sopor de adormidera y vino, lady Macbeth lo

corta y le espeta un comentario justamente famoso que ha traspasado como un estilete verbal la carne de los siglos: “No caviles tanto”.

|

| Las brujas en la adaptación de Macbeth de ahora mismo. |

†