| Diseño retro de Alfaguara para una publicación de hoy. |

Hace apenas unos días, y a buen precio, me hice en el “Quiosco”

de Penguin Random House con un ejemplar de Jaime

Salinas, el oficio de editor, publicado por Alfaguara en 2013 con un aspecto

bastante fiel al que esa colección presentaba hace ya una cuarentena de años.

Aquel diseño, que incluía también una forma muy particular de acceder al libro

y de presentar la portada, la portadilla y la página de créditos, fue muy

impactante en su momento. Lo firmó Enric Satué, cuya mención como diseñador se

ha incluido para la ocasión también en la cubierta de esta edición especial. Me

parece apropiado y de justicia que junto al nombre de Jaime Salinas, que fuera

ideólogo de la colección y su primer y legendario editor, aparezca en un mismo

plano el de Enric Satué, el no menos legendario grafista que le dio forma.

Según cuenta Juan Cruz en el prólogo, el mecanoscrito de la

obra sufrió diversos avatares que incluirían el retiro forzado, el extravío

posterior, el reflotamiento casual, el salto final a otra editorial y su

publicación en una colección exenta de Alfaguara con un diseño intencionadamente

retro. Aunque solo fuera por haber sobrevivido a todo ese trajín, el libro ya

valdría la pena; pero es que, además, el volumen es de lo más interesante

porque, entre otras andanzas, describe pormenorizadamente la peripecia vital y el

periplo editorial de Jaime Salinas en Seix y Barral, en Alianza Editorial después

y por último al frente de Alfaguara durante los años revoltosos de esa firma.

Entiendo que ese historial lo convierte en figura clave cuyo caso ilustra una

de las cíclicas apariciones en España del fervor adolescente de la edición, de

su posterior declive y entrada en la vida adulta del comercio serio. O al menos

así lo veo yo, como en breve expondré en este mismo blog. De momento, lo que me

interesa reseñar de esa publicación va por otros derroteros.

Jaime Salinas deja patente a lo largo del texto que la

factura del libro y su aspecto fueron asuntos a los que prestó especial

atención. Editor preocupado por el porte y el aliño del libro, ha sido uno de

los que con más acierto supo rodearse de grafistas capaces de convertir sus

publicaciones en objetos atractivos para el ojo principalmente, aunque no solo. Es al tener el libro entre las manos cuando se aprecia que esta edición especial solo recrea el aspecto visual de la vieja colección Alfaguara, no las cualidades táctiles de las cubiertas de su etapa clásica impresas en papel Acuarela de Romani, algo más grueso, suave y natural al tacto.

Sin contar sus años de aprendizaje en Seix y Barral, donde

estaba a la sombra de Carlos Barral, Jaime Salinas se inició como editor en

Alianza Editorial, donde fichó a Daniel Gil como diseñador de la colección de

libros de bolsillo con unos resultados que, a la vistan están, son de

referencia ineludible para la historia del diseño editorial en España y forman

ya parte de la memoria gráfica y sentimental de toda una generación de

lectores. Después de su etapa en Alianza, volvió a hacer lo propio en la

editorial Alfaguara junto al grafista Enric Satué, al que encargó el diseño

integral de su ya legendaria colección, cuya límpida estampa también ha pasado

a formar parte del bagaje visual, sentimental e intelectual de una buena parte

del colectivo sénior de lectores en este país.

Antes de seguir, creo necesario aclarar por qué hablo de

grafistas a estas alturas y hago especial hincapié en la maquetación editorial

y la distingo del diseño. Antes de la adopción masiva del término diseñador

gráfico, la maquetación y el aspecto del libro los firmaba un grafista,

sustantivo pelado, autosuficiente y bastante más breve que el de diseñador

gráfico, que precisa de un adjetivo que especifique en qué rama del diseño se ejerce.

El grafista era un profesional de perfil claramente artesanal que podía o no adolecer

de las veleidades artísticas que son de rigor pero, en cualquier caso, sin la

pose ni la afectación de que ha hecho gala el gremio a partir de la

entronización del diseño gráfico como profesión de moda y del diseñador como personaje

influyente. Ese ciclo ascendente, que como digo acabó por entronizar al

diseñador como referente profesional y al diseño gráfico como tendencia en boga,

se vivió aquí en Barcelona ―no en vano fue la capital del diseño― con especial

virulencia hace ya un par de décadas. Por entonces la ciudad estaba a rebosar de diseño y sobre todo de diseñadores

gráficos enfatuados y convencidos de estar muy por encima del saludable “perfil

bajo” ―por decirlo con David Bowie― de grafistas y tipógrafos, los modestos

artesanos que levantaron trabajosamente en el pasado los rudimentos de la

profesión y la habían llevado hasta su cima.

La humildad del tipógrafo y la modestia del grafista de

antaño me parecen actitudes justas, comedidas y de enorme magisterio. De ahí

que opte por utilizar a veces, de manera nostálgica y algo provocativa ―por qué

no admitirlo―, el término grafista para referirme al diseñador gráfico de hoy.

Está también el asunto de la maquetación, que ajusta el ancho

de los márgenes, acota el área de la página que ha de ser manchada por el texto

e incluye el interlineado, los cortes y el tamaño del libro así como las calidades

y los gramajes de los papeles que se han de emplear en la cubierta, las guardas

y la tripa. Cuando la tarea de un grafista es integral y no se reduce al mero diseño

de la cubierta, es de su incumbencia y queda librada a su gobierno también la

maquetación, que otorga al libro su peso, tacto, empaque objetual y tamaño. No

es asunto menor ese de la maquetación, que por su decisiva importancia en el

coste final del libro suele quedar las más de las veces al cuidado del área de producción,

quedando para el grafista el diseño la portada y poco más.

Todo eso viene a cuento de que esta edición que comento tiene

un tamaño algo mayor que el de las viejas publicaciones que imita. En realidad,

el tamaño de este Jaime Salinas, el

oficio de editor es el de los libros que se editaron en la segunda época de

la colección, que tenía un diseño hasta cierto punto deudor del precedente ― también lo firmaba Enric Satué―, pero renunciaba a la austeridad de la

tipografía pura y se sumaba a la borrachera de imágenes y la postración ante el

icono que cundían en el ámbito del diseño editorial. Esos volúmenes ya eran

algo mayores que los precedentes, como he podido comprobar cotejando algunos

ejemplares de mi biblioteca ―Trastorno

es algo menor que En la penumbra―,

pero aún estaban lejos del tamaño “chicarrón” de lo que hoy publica Alfaguara.

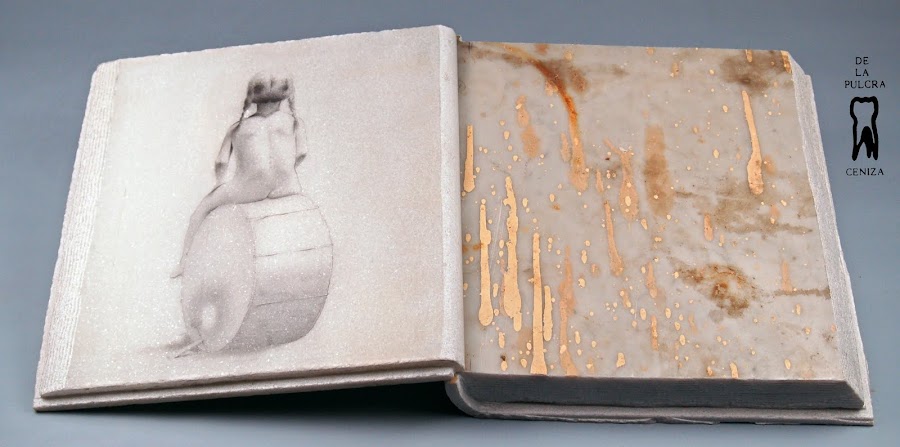

| Así se ve el estirón de los libros de Alfaguara entre 1978 y 2016. |

Polémicas al margen, de lo que no cabe duda es que los libros

son cada vez más grandes. Y no solo la novelería a granel para el gentío;

también el resto del abanico de géneros se ha deslizado hacia el formato macro.

Es una tendencia que viene de lejos y afecta ya a una buena parte de la

producción editorial, que vierte al mercado carretadas de publicaciones cada

vez mayores, más ampulosas y claramente afectadas por la plaga de vigorexia que

cunde por ahí. Los libros de ahora mismo tienen el aspecto de haber sido

cebados con hormona de crecimiento y esteroides anabolizantes, substancias que

se impusieron en su momento entre los

chulitos matasiete de los gimnasios de barrio, y, a lo que vemos, han calado

hasta el sector editorial.

Es evidente que la edición se ha contaminado de la obsesión actual

por “ponerse grande”. Cualquiera puede ver que el tono muscular de Steve

Mcqueen era natural y que la hipertrofia del culturista tiene truco. Del mismo

modo, es evidente que los libros que se publicaban hace treinta años eran más

pequeños y naturales que los de hace veinte, y que a su vez estos eran más

pequeños que los actuales, que son artificiales y disparatadamente grandes. Casi

monstruosos de lo atiborrados de hormonas que salen de la imprenta.

| La colección Biblioteca Breve, ahora y en 1984. |

| La colección Palabra en el tiempo, en 1990 y 1978 respectivamente. |

Bodoni no levantará la cabeza, ni Whistler; tampoco Joan

Oliva, Alexandre de Riquer, Juan Ramón Jiménez o don Ramón Miquel i Planas y su

cohorte de exquisitos de la edición volverán desde sus panteones. Eran

demasiado señoritos y refinados para tomarse el trabajo de echar siquiera un

vistazo a la barbarie de hoy. Pero si fueran los espectros de Jiménez Fraud,

García Maroto, Saturnino Calleja o José Janés los que regresaran y se dejaran

caer por la Casa del Libro, quedarían horrorizados no de qué sino de cómo se

edita hoy. Ellos también fueron editores comerciales y masivos, pero con otro

gusto y sobre todo a otra escala.

El fantasma de don José Janés es de los que sufriría de lo

lindo. Acostumbrado al papel manila, los gofrados, las portadillas bitono, el papel

charol y todo el esmerado aparato que puso en las miniaturas que publicó en Grano

de Arena, Cristal, Las Quintaesencias, Libélula y demás colecciones de formato

ínfimo, le parecería que los libros de hoy van por ahí en sudadera y bermudas,

todo en tallas grandes.

| Un par de virguerías de Janés editor, y un Alfaguara tamaño "chicarrón". |

†