(Viene de la entrada anterior)

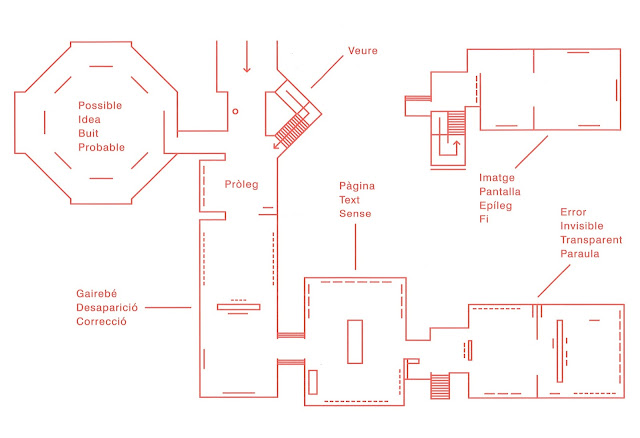

Sería en parte inexacto y un error de apreciación

comenzar diciendo que la exposición se abre con una disposición circular de

pantallas que muestran relojes de arena. Y lo digo porque si bien la exposición

se “abre” así, lo que en realidad recrea esa apertura el “cierre” del sepulcro,

cuyo mecanismo, como se sabe, también funcionaba con arena: la carga de los

bloques de granito descendiendo a peso hace que los regueros de arena fluyan a

medida que los enormes sillares caen hasta su posición de cierre. Es lo que

muestra la dramática escena final de Tierra

de faraones: la pérfida Nelifer y el séquito de leales al faraón en el

momento de ser sepultados en vida por los prismas de piedra que bajan y se

ajustan a medida que la arena fluye. Lo que Aballí dramatiza en esa sala es el

simulacro de cierre del recinto, para toda la eternidad y con la momia de la

pintura dentro.

Dado el carácter funerario de la exposición, los

sedimentos de polvo habituales en su obra se podrían de leer literalmente en

este caso como concreciones del conocido recitativo “polvo al polvo y ceniza a

las cenizas”. No obstante, como he indicado más arriba, no es en el marco de la

tradición católica ni en suelo cristiano, sino en el árido pedregal del Egipto

pagano recreado en la Fundació Miró donde Aballí ha emplazado su simulacro de

inhumación de la pintura. Lo que ciega la angosta entrada de la mastaba y sedimenta

en la obra de Aballí ubicada en el recibidor que hace de prólogo es exactamente

el mismo elemento insidioso y ubicuo: polvo acumulado. Ya estamos dentro, con

el fiambre de la pintura de cuerpo presente allá en lo hondo.

El segundo ámbito de la exposición muestra, como

es habitual en toda mastaba, la mención al completo de los ancestros, el linaje

y la dinastía a la que pertenece el finado, formalidad que Aballí solventa con

una obra de 1998 titulada “Carta de color”, que consta de un listado de pintores

distribuidos en diez paneles, de Pietro Cavallini a John Heartfield. Además del

dato insoslayable de que una buena parte de ellos son miembros de la Legión de

Honor de la Pintura, se ha de reseñar que la mayoría trabajaron en épocas y

contextos sociales y culturales dispares dominados por la pintura entronizada

como vara de mando de las artes visuales y técnica insustituible de

representación, además de asunto trascendente y cosa intelectual, como la

definió Leonardo.

Los pintores citados en ese largo censo

pertenecen todos a las dinastías fuertes anteriores a la pérdida de centralidad

de la pintura como eje del arte y al relevo del pintor como su árbitro

incuestionable. Con Joan Miró como inductor e intercesor, su fundación como

ámbito ceremonial y el listado de Aballí dispuesto como ensalmo ritual, esos

pintores han sido citados e invocados para alzar una plegaria todo lo

anacrónica, disparatada y nostálgica que se quiera, pero válida y firme en la

defensa del regreso de la pintura empoderada, nuevamente y sin complejo alguno,

como lenguaje capital de representación.

Tal y como indica la preceptiva funeraria al

respecto, en el siguiente ámbito de la muestra o tercera cámara de la mastaba

aparecen una serie de secuencias del finado en vida y plena actividad. Dos

proyecciones simultáneas muestran el sencillo y noble acto de pintar a la vieja

usanza y como siempre se ha hecho: el pintor manos a la obra y dando forma al

típico trampantojo resuelto con pintura y pinceles. Así de simple. Que Aballí

haga desaparecer un Miró tridimensional pintándolo no es otra cosa que invocar

y reverenciar, mediante la sofisticada técnica de la proyección, el trampantojo de siempre; el truco con que la

pintura abrazó la magia y se hizo fuerte: la ilusión de hacer presente con

pigmentos la profundidad del mundo en el plano del lienzo. Antes que se desmontara su hechizo y se la

degradara a ser mera pintura, la Pintura era eso: ilusión.

A partir de ahí, y siguiendo siempre la

preceptiva funeraria, las dos cámaras que se abren a continuación muestran,

arrumbados a la pared y en vitrinas protectoras, los enseres asignados al

finado para su viaje al más allá: lienzos imprimados de negro, numerosos

espejos y también cartas de color. Los pigmentos, que no soportan bien la

secuencia infinita de la eternidad y se corromperían, han sido desecados,

momificados y reducidos a su mera presencia nominal como palabras dispuestas en

vitrinas: los nombres del color que ha de ser pronunciado para que el pigmento cobre de nuevo la untuosidad

del pringue en la otra vida.

Y así llegamos a la última cámara del primer

nivel, donde la preceptiva funeraria egipcia obligaba a ubicar los vasos

canopos con las vísceras del finado. Y es precisamente aquí, donde Aballí se

muestra aparentemente más libre, atrevido, desmelenado y audaz, donde es más

evidente la intensidad de la abducción

que esa cohorte de pintores difuntos ejerce sobre él. Un Aballí que dedica este

último ámbito a la transparencia y la sutilidad de lo invisible, pero empleando

una sintaxis anfibia que habla también de algo bien distinto: de un homenaje

plural a la pintura de caballete y a tres de sus géneros emblemáticos: el

bodegón, la vanitas y el estudio del pintor, cuya recreación esquemática en el

cuerpo central de la sala incluye la repisa con los cacharros, el reloj de

arena quebrado en el centro y la ventana a un lado. Exangüe, pálida, neutra, blanqueada

a conciencia y constelada por los destellos de los focos sobre los materiales

plásticos, esa disposición de elementos remite a la penumbra aterciopelada y

ahumada de los míticos ámbitos de trabajo donde los pintores holandeses

llevaron esos géneros hasta su cima.

Como es preceptivo en un pintor que pinta sin

pintar, Aballí muestra los vasos canopos vacíos o, como mucho, con una lámina

transparente en el interior de uno de ellos. Esa vacuidad es precisamente el

fundamento visceral de la pintura. El corazón y el cerebro de la pintura ― una cosa mental en declive, un truco pasado de moda que encandiló

a las gentes sencillas― son precisamente esa doble nada alojada en los dos

recipientes invertidos dejados sobre la peana.

Ahora bien, como todo pintor sabe, esa cosa

mental y de pura sintaxis que es la pintura se asienta en una compleja química

que va del aguarrás a las reacciones químicas producidas por la interacción

entre los ácidos y el aire, e incluye el proceso de secado y los subsiguientes

movimientos tectónicos que cuartean la piel de la pintura. Pues bien, como era

de esperar, también los ácidos están presentes en esta última cámara: hay todo

un panel vertical transparente que los menciona y describe. Y también está la

piel, literalmente. A ese respecto es delator, además de significativo, que en

una exposición tan depurada, desangelada y marcada de principio a fin por la

divisa del arte entendido como pura racionalidad y proceso, la única referencia

a lo humano y la corporalidad se encuentre precisamente en esta última cámara.

Se titula “Pell” (Piel); una película sintética de pellejo translúcido que

Aballí tiende sobre un simple bastidor y sitúa a un lado de los vasos canopos.

Entiendo que en el contexto de una exposición que vindica, si bien de manera

sigilosa y extraoficial, la inhumación de la Gran Pintura con vistas a su

hipotética resurrección, la pieza es una cita involuntaria aunque evidente del

conocido pasaje sobre Apolo y Marsias que Ovidio recrea en Las Metamorfosis; anécdota con la que se midieron artistas de la

talla de Tiziano, Ribera, Rafael, Luca Giordano o Manfredi. La piel que cuelga

del bastidor es la de Marsias despellejado por Apolo, un pasaje de la pintura

mitológica especialmente concurrido que ha dado título a infinidad de cuadros.

La poderosa voz de la "Biblia de los

pintores" y el deje inconfundible de la Pintura con mayúsculas se dejan

sentir en una exposición que apuesta por la entronización del lenguaje como

imagen y la elusión de la imagen como representación.

Lo dijimos al comienzo: Secuencia infinita es una exposición y un simulacro de inhumación

de la pintura. Como tal, todo en ella encaja y está sujeto y dispuesto según la

lógica funeraria de la mastaba egipcia. Las vísceras y demás partes blandas y

corruptibles de la pintura se quedan en este nivel del complejo funerario con

todo lo demás. Por debajo, en la última cámara, queda el cuerpo de la pintura

en su sarcófago. En este caso, de luz.

Aunque la hoja de ruta de la exposición indica

que este último ámbito, donde únicamente se exhiben proyecciones, refleja el

creciente interés de Ignasi Aballí por la imagen en movimiento y el medio

fílmico, lo que en realidad se oficia en esa cámara oscura es una recreación

del grado cero de la pintura en el instante preciso de su nacimiento. El haz de

luz que la boca del proyector lanza sobre el muro es la vez un exvoto, un

recordatorio “light” y una parábola de la espesa bocanada de saliva y color que

el ancestro del pintor arrojó sobre su mano abierta puesta sobre el muro de la

cueva. Además de recreación de la génesis de la pintura en el instante de su

aparición en forma nebulosa de color atomizado, la sala negra de Aballí es

también, como nos recuerda la toma del reflejo de una película en el suelo

encerado, un santuario de veneración de la imagen pura y dinámica del mundo tal

como la filtra el ojo: invertida. El cerebro le dará la vuelta y nos la pondrá

de pie.

Un buche de pintura y una imagen, no hace falta

más. Ese es el instante de ignición, el alfa de la pintura como técnica

imperecedera, lenguaje de mímesis y gran asunto de la cultura occidental que

los proyectores de la Fundació Miró repetirán hasta que se desmonte la

instalación. La secuencia infinita a que alude el título de la exposición

remite, no obstante, al ideal de un marco temporal de duración indefinida en la que ese bucle incesante de secuencias de alumbramiento y germinación, repitiéndose

a lo largo de la noche inacabable de un viaje por el sueño y la muerte,

preserve la simiente de la pintura y la posibilidad de que se reencarne; de que

se resetee de nuevo por sí sola y todo recomience una vez más de principio a

fin. Del enigmático pintor de la cueva de Chauvet al mismísimo Aballí.

Lo paradójico es que Ignasi Aballí, el artífice

de ese blindaje del instante alfa de la pintura en un sarcófago de luz para la

eternidad, pertenece a su momento omega y se alinea del lado de las corrientes

crepusculares que han hecho del marasmo de la pintura su alimento.

†